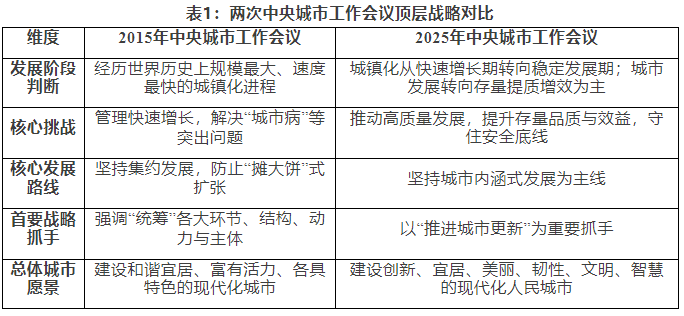

一、 演进的战略定位:发展阶段基础性判断的转变

两次会议最根本的差异,在于对中国城镇化所处历史方位的战略判断。

01 2015年:驾驭前所未有的增长

2015年的中央城市工作会议,是在中国城镇化浪潮汹涌澎湃的背景下召开的。会议文件明确指出,中国“经历了世界历史上规模最大、速度最快的城镇化进程”,并将城市定位为“现代化建设的重要引擎”。这里的关键词是“规模”、“速度”和“引擎”,反映出当时的核心关切是管理这一巨大的、仍在持续的增长动能。政策的主要挑战在于如何为大规模的人口迁徙和空间建设建立秩序,如何应对伴随高速增长而来的“城市病”,以及如何最大化地利用城镇化这一强大动力来推动国家整体的经济社会发展。

为此,会议提出的指导思想是“以人为本、科学发展、改革创新、依法治市”,其直接目标是“着力解决城市病等突出问题”。这表明,当时的工作思路是一种应对式、问题解决式的。交通拥堵、环境污染、住房短缺等“城市病”,被视为高速增长过程中不可避免的副作用,需要通过更优化的管理和更科学的协调来加以控制和缓解。其本质,是在为“增长”这辆高速列车进行维护和导航,确保其行稳致远。

02 2025年:迈入稳定与存量新阶段

时隔十年,2025年的会议对形势作出了一个决定性的、里程碑式的判断。文件明确指出,中国城镇化“正从快速增长期转向稳定发展期”,而城市发展则“正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段”。这是对过去四十年以土地为引领、以空间扩张为特征的城市发展模式的正式总结,并宣告了一个新时代的开启。

这一判断意味着城市发展的前沿不再是向外拓展,而是向内深耕。城市规划者和决策者的工作重心,必须从规划新城新区,转向更新老城旧区。为了适应这一根本性变化,会议提出了“五个转变”,要求城市工作“更加注重以人为本”、“更加注重集约高效”、“更加注重特色发展”、“更加注重治理投入”、“更加注重统筹协调”。这五个“更加注重”精准地回应了“存量时代”的新要求。例如,当城市物理空间基本建成后,“治理投入”的重要性自然超越了“建设投入”;当快速、标准化的建设导致“千城一面”后,“特色发展”便成为提升城市竞争力的关键。

这种从“增长”叙事到“存量”叙事的转变,不仅仅是发展速度的变化,更是对城市发展“成功标准”的彻底重塑。在2015年的语境下,成功更多地由GDP增速、人口吸纳量、新区建成面积等增量指标来衡量。而到了2025年,成功的标尺转向了存量资产的运营效率、居民的生活满意度、城市的文化活力、生态环境的质量以及抵御冲击的韧性。

二、 重塑城市愿景:目标与核心概念的解构

城市发展目标的演变,是战略定位转变最直观的体现。两次会议对“理想城市”的描述,其措辞的增减与变化,揭示了政策优先级的深刻调整。

01 从“宜居”到多维目标体系

在2015年,会议提出的目标是建设“和谐宜居、富有活力、各具特色”的现代化城市,并将提高城市的“宜居性”作为中心目标。彼时,“宜居”是核心追求,其他定语则围绕其展开。

到了2025年,这一目标被扩展为一个更加系统和全面的六维框架:“创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧”的现代化人民城市。“宜居”虽然仍然是基础,但已成为六大支柱之一,与其他五个维度并列。这一变化意义重大,新增的“创新”、“韧性”、“文明”、“智慧”等关键词,各自代表了在2015年或缺或未被充分强调的全新政策领域和工作重心。这标志着中国对现代化城市的理解,从满足基本的居住舒适性,跃升到追求一个在经济动能、安全保障、文化内涵和治理效能上全面卓越的综合系统。

02 “韧性”与“创新”:新核心支柱的崛起

在2025年新增的维度中,“韧性”和“创新”的凸显尤为关键,它们分别回应了安全和发展两大时代命题。

“韧性城市”的提出,是安全观的系统性升级。 2015年的会议也强调安全,要求“把安全放在第一位”,但这更多是一种底线性、基础性的要求,是防止事故发生的被动安全观。而2025年会议将其提升为“建设安全可靠的韧性城市”,这是一个主动的、系统性的概念。会议具体部署了“推进城市基础设施生命线安全工程建设”、“强化城市自然灾害防治,统筹城市防洪体系和内涝治理”等任务。这一转变的背后,是两次会议之间中国城市所经历的严峻考验,包括日益频发的极端天气事件(如特大城市内涝)、突发公共卫生事件(如新冠疫情)等。这些冲击让决策者认识到,现代城市的“安全”不仅在于预防孤立的事故,更在于确保整个城市系统在遭遇重大扰动时,具备吸收、适应和快速恢复的能力。这意味着韧性评估必须成为规划编制的标准流程,气候适应性策略、综合防洪排涝规划、基础设施的冗余设计等,将从“可选项”变为“必选项”。

“创新城市”的置顶,是发展观的战略性聚焦。 2015年的会议将“科技”列为城市发展的三大动力之一,并提及“协同创新”,但它更多是作为发展的驱动力之一而存在。而在2025年,“建设富有活力的创新城市”被置于七大重点任务的第二位(仅次于城市体系),并被直接与“发展新质生产力”这一国家顶层经济战略相链接。这清晰地表明,城市已被赋予了新的经济使命,即成为国家从传统要素驱动向科技创新驱动转型的核心战场和主要载体。城市不再仅仅是经济活动的容器,而被要求成为培育创新动能的“生态系统”。

03 从“集约发展”到“内涵式发展”

发展理念的演进同样深刻。2015年,会议的核心理念是“集约发展”,并引入了“精明增长”、“紧凑城市”等国际概念,其主要目的是控制城市规模,防止“摊大饼”式的无序扩张。这是一个以效率为导向的概念,强调在有限的土地和资源投入下,实现更高的经济产出。

2025年,会议将“坚持城市内涵式发展”确立为主线,并将“推进城市更新”作为其重要抓手。从“集约”到“内涵”,这是一次质的飞跃。“集约”关注的是物理和经济层面的投入产出比,而“内涵”则指向了更高层次的价值追求。它意味着城市发展的重点是从外延扩张转向内部挖潜,致力于丰富城市的内在品质,包括提升其文化深度(“文脉赓续”)、优化其社会结构、改善其公共空间质量、增强其整体的人文体验。“城市更新”正是实现这一目标的核心手段,它不再是过去大拆大建的同义词,而是被赋予了对城市肌理进行精细化“修补”、对建成环境进行系统性“提升”的新使命。

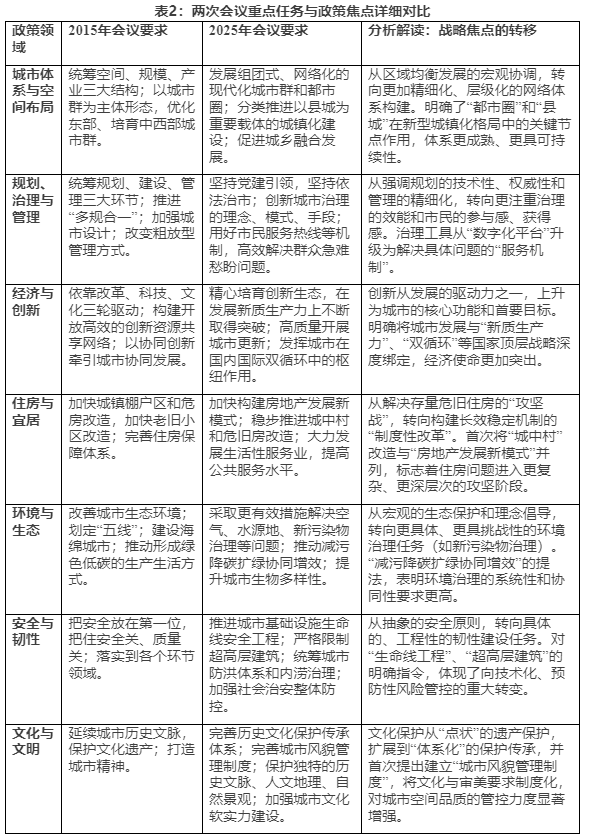

三、 重点任务与政策优先级的精细化比较

对两次会议部署的具体任务进行逐一比对,能够更清晰地揭示政策在操作层面的演变轨迹。下表系统梳理了关键领域的政策焦点变化。

01 住房领域:从补齐短板到系统重构

住房政策的演变尤为典型。2015年,核心任务是“加快城镇棚户区和危房改造”以及“老旧小区改造”,并设定了“到2020年基本完成”的时间表。这本质上是一场旨在消除最危险、最突出住房短板的歼灭战,目标明确,任务具体。

而2025年的会议,将任务升级为“加快构建房地产发展新模式”,同时“稳步推进城中村和危旧房改造”。首先,“新模式”的提出,直接回应了近年来房地产市场剧烈波动和部分头部企业出现危机暴露出的根本性问题。它意味着政策目标已从单纯的“建房子”,转向建立一个能平衡商品属性和民生属性、兼顾市场与保障、防范金融风险的长期稳定制度。其次,重点从“棚户区”转向了“城中村”。相比棚户区,城中村的产权关系更复杂、社会网络更深厚、改造难度呈几何级数增加。将“城中村”改造提上议程,标志着城市更新正式进入“深水区”和“硬骨头”阶段。

02 安全领域:从一般原则到工程韧性

安全理念的深化同样显著。2015年会议强调“把安全放在第一位”,但表述相对原则化。2025年会议则给出了极其具体和技术性的指令,要求“推进城市基础设施生命线安全工程建设”、“加快老旧管线改造升级”,并首次明确提出“严格限制超高层建筑”。

这种转变体现了一种从被动安全向主动韧性、从管理思维向工程思维的进化。“生命线工程”的目标是确保供水、供电、燃气、通信等关键系统在灾害等极端情况下能够持续运行或快速恢复,这是现代城市韧性的核心。而对超高层建筑的限制,则是对近年来关于其消防安全、结构安全、运维成本和能源效率等诸多担忧的直接回应。这表明,未来的城市安全将更多地依赖于前瞻性的工程设计、严格的法规标准和系统性的风险评估。

四、 未来轨迹:塑造中国城市发展的关键趋势

综合以上分析,可以预见未来十年,以下五大趋势将深刻塑造中国城市发展的方向,并直接定义城市规划有关的核心工作议程。

01 趋势一:城市更新的制度化与常态化

“城市更新”从2015年时的一个具体改造任务,跃升为2025年会议确立的“重要抓手”和实现“内涵式发展”的主线。这预示着它将取代大规模新区开发,成为未来城市物理空间营造的主要模式。

启示: 城市规划工作重心将转向复杂、琐碎、小尺度的建成区更新项目。相比宏大的空间布局能力,社区沟通、历史建筑活化、更新项目经济可行性分析、多方利益相关者协调等“微操作”技能将变得至关重要。

02 趋势二:城市韧性与安全的刚性约束

“韧性城市”被确立为核心目标之一,并辅以一系列关于生命线工程、防灾减灾的具体部署。这表明安全与韧性已从软性倡议上升为硬性指标。

启示: 风险评估和脆弱性分析将成为规划编制的法定环节。气候适应性设计、海绵城市建设、综合流域防洪规划、关键基础设施的冗余备份等,将成为城市规划方案的强制性内容,而非附加选项。规划师需要具备跨学科的知识,将工程、生态、社会等多维度的安全考量融入空间规划。

03 趋势三:围绕“新质生产力”的城市经济功能重塑

“创新城市”的目标被置于突出位置,并与“新质生产力”战略直接挂钩。这标志着城市的核心经济功能正在被重新定义。

启示: 土地需要变得更具弹性,以适应研发、中试、高端制造、创意产业等混合业态的需求。规划“创新生态系统”将要求整合人才公寓、国际化公共服务、高品质文化设施等多元政策工具,核心目标是吸引和服务于驱动新经济的人力资本。

04 趋势四:住房政策的系统性转型

“构建房地产发展新模式”和“推进城中村改造”的提出,标志着住房领域的顶层设计正在发生根本性变革。

启示: 城市将更多地介入“城中村”这类集社会、经济、空间于一体的复杂更新难题。同时,规划中需要为保障性租赁住房等公共住房产品预留更多、更好的空间,并思考如何将其与现有社区无缝融合,促进社会融合。

05 趋势五:文化与审美品质的全面强化

“文明城市”目标的提出,以及对保护“历史文脉、人文地理、自然景观”和建立“城市风貌管理制度”的详细要求,表明了对城市文化内涵和空间品质前所未有的重视。

启示: 对“千城一面”、粗制滥造的城市设计的容忍度将显著降低。城市设计导则的约束力将加强,将被要求拿出更具地域性、文脉感和时代精神的设计方案。限制超高层建筑的指令,正是这一趋势在具体建筑形态上的体现,预示着未来城市将更加注重整体风貌的协调与人文尺度的回归。

网址:www.zkpipe.com

扫码微信直接咨询